組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)

上智大学 総合人間科学部卒

IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。

ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。

趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。

若手採用の新たな一手!TikTok採用が注目される3つの理由

従来の求人媒体では届かない層へのアプローチとして、TikTok採用が注目される背景には、明確な理由があります。

最近、従来の求人媒体だけでは若手、特にZ世代の心に響かない、と感じていませんか?

多額の費用をかけても母集団が集まらず、頭を抱えている人事ご担当者様も少なくないでしょう。

もし、その閉塞感を打ち破る新たな一手があるとしたら、知りたくはありませんか。その答えが、今回ご紹介する「TikTok採用」です。

「TikTokというと、若者がダンスを投稿するアプリでしょう?」「BtoBの真面目な企業である自社には関係ない」そう思われるかもしれません。

その気持ち、よく分かります。

しかし、TikTokは単なる娯楽ツールから、企業の採用活動を根底から変える可能性を秘めたプラットフォームへと進化を遂げているのです。

この記事では、TikTok採用の「なぜ有効なのか」という論理的な理由から、具体的な「戦略」「始め方」、そして上司を説得するために不可欠な「リスクと費用」まで、あなたが知りたい情報をすべて網羅しました。

この記事を読み終える頃には、TikTok採用の全体像を深く理解し、明日から何をすべきかが明確になり、社内提案に使える企画書の骨子まで手に入れているはずです。

理由1:Z世代の情報収集は「SNS」へ

このデータを見たとき、本当に驚きました。10代の64.9%、20代の67.0%がSNSで情報収集しているなんて。

まず、TikTok採用がなぜこれほどまでに注目されるのか、その最大の理由はターゲットとなるZ世代の行動様式の変化にあります。

現代の若者にとって、情報収集のメインステージは、もはや従来の検索エンジンやWebサイトではありません。

彼らは日常的にSNSを使い、リアルタイムで発信される情報を信頼し、意思決定の参考にしています。

実際に、総務省情報通信政策研究所が発表した「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によれば、10代・20代においては、情報収集源としてSNSの利用率が非常に高く、特に10代ではテレビや新聞、インターネットサイト(ニュースサイトやまとめサイト)を上回る結果となっています。

このようなデータからも明らかなように、若手人材にアプローチするためには、彼らが最も多くの時間を費やすプラットフォーム、すなわちSNS、特にTikTokで情報を発信することが、論理的かつ必然的な選択となっているのです。

理由2:企業の「リアル」が伝わり、採用後のミスマッチを防ぐ

入社後のミスマッチは、企業にとっても求職者にとっても大きな痛手です。TikTokの動画は、この課題を解決する力を持っています。

採用活動における長年の課題、それは「入社後のミスマッチ」です。

綺麗に作り込まれた採用サイトやパンフレットだけでは、企業の本当の文化や働く人々の雰囲気はなかなか伝わりません。

その結果、入社後に「こんなはずではなかった」というギャップが生まれ、早期離職に繋がってしまうケースは後を絶ちません。

その点、TikTokのショート動画は、企業の「リアル」な姿を伝えるのに最適なフォーマットです。

飾らないオフィスの日常、楽しそうに談笑する社員の姿、真剣な表情で仕事に取り組む横顔など、編集されていない断片的な情報が、かえって求職者に強いリアリティと親近感を与えます。

テキストや静止画だけでは伝わらない、その場の「空気感」まで届けられるのがTikTokの強みであり、求職者は入社後の働き方をより具体的にイメージできるのです。

結果として、企業文化に本当にフィットする人材からの応募が増え、採用後のミスマッチを大幅に軽減する効果が期待できます。これは、採用コストの削減だけでなく、組織全体のエンゲージメント向上にも繋がる重要なポイントです。

理由3:強力なアルゴリズムが潜在候補者との出会いを創出する

フォロワー数がゼロでもチャンスがあるって、本当に画期的なシステムですよね。

「SNS運用はフォロワー数が多くないと意味がない」と思っていませんか?

TikTokが他のSNSと一線を画すのは、その強力なレコメンドアルゴリズムにあります。

難しい話はさておき、簡単に言えば、TikTokの賢い仕組みは、あなたの会社の動画を「この会社や業界に興味を持ちそうな人」へと自動で届けてくれるのです。

これは、まだあなたの会社のことを全く知らない、しかし将来的には優秀な候補者となりうる「潜在層」に、企業の存在を知らせる絶好の機会を意味します。

従来の求人媒体では出会えなかった層にまでアプローチできるため、採用の可能性を大きく広げることができます。

このアルゴリズムのおかげで、アカウント開設初期でフォロワーがゼロの状態からでも、コンテンツの質が高ければ、多くのユーザーに視聴されるチャンス(いわゆる「バズ」)が生まれます。

これは、多額の広告費をかけられない中小企業にとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

【戦略編】始める前に描くべき成功シナリオ|採用ファネル別TikTok活用術

多くの企業が失敗するのは、戦術だけに注目して戦略を描かないからです。採用プロセス全体を見渡した設計が不可欠です。

さて、TikTok採用が有効な理由をご理解いただけたところで、いよいよ本題に入ります。

多くの解説記事が「どんな動画を投稿するか」という戦術論に留まる中、本章では最も重要な「戦略」について解説します。

ただやみくもに動画を投稿しても、成果には繋がりません。

成功の鍵は、採用活動のプロセス(ファネル)とTikTokの施策を連携させて設計することにあります。

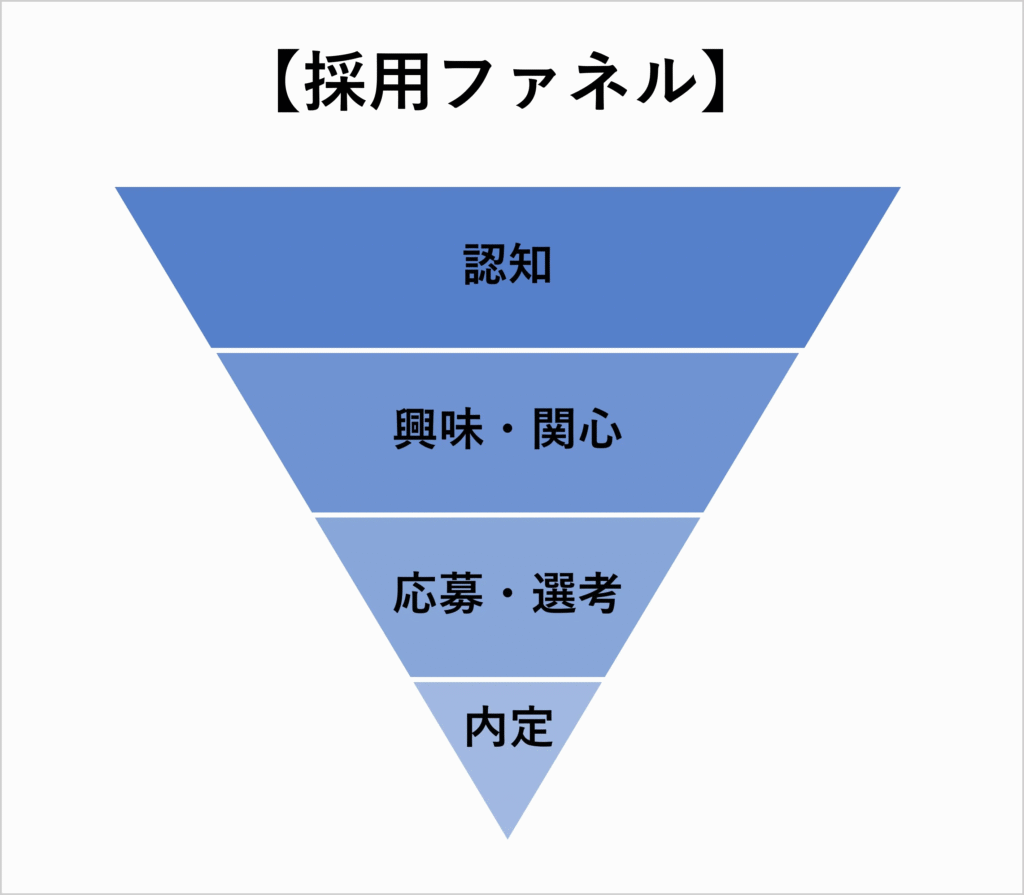

まずは、こちらの図をご覧ください。これは、採用活動の全体像を「認知」「興味・関心」「応募・選考」「内定」の4つのフェーズに分けたものです。

※「認知」「興味・関心」はファネルとして重複するケースもあります。

まずは上記ファネルのどの段階に自分達が採用したい層がいるかを意識し、それぞれの目的に合ったコンテンツを計画的に届けることで、TikTokは初めて採用活動の強力な武器となります。次のセクションからは、各フェーズで具体的に何をすべきかを詳しく見ていきましょう。

【認知・興味】フェーズ:まずは知ってもらうためのコンテンツ戦略

まずは見てもらわないと始まりませんよね。求職者目線で「楽しい」と思えるコンテンツが大切なんですね。

このフェーズの目的は、まだ自社のことを知らない、あるいは業界にぼんやりとした興味を持っている段階の潜在層に対して、「こんな面白い会社があるんだ」と知ってもらい、興味の種をまくことです。

ここでは、直接的な採用メッセージは避け、企業のカルチャーや事業の面白さが伝わるコンテンツを中心に発信します。

大切なのは、求職者目線で「見ていて楽しい」「役に立つ」と感じてもらうことです。

まずは、自社のファンになってもらうことを目指しましょう。

このフェーズで有効なコンテンツの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

これらのコンテンツを通じて、まずは視聴者に親近感を持ってもらうことが重要です。

【応募・選考】フェーズ:入社意欲を高めるためのコンテンツ戦略

興味を持ってくれた候補者の不安に先回りして答えることが、入社意欲の醸成に繋がります。

このフェーズでは、すでに自社を認知し、ある程度の興味を持ってくれている候補者に対してアプローチします。

ここでの目的は、より深い企業理解を促し、「この会社で働いてみたい」「選考を受けてみたい」という具体的な入社意欲を醸成することです。

コンテンツの内容も、より仕事や働く人にフォーカスしたものへとシフトしていきます。

候補者が抱えるであろう疑問や不安に先回りして答えるような、丁寧な情報発信が求められます。

このフェーズで有効なコンテンツの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

これらのコンテンツを通じて、候補者が抱える最後のひと押しの不安を解消し、応募へと繋げます。

【採用・入社後】フェーズ:内定承諾と定着を促すコンテンツ戦略

内定後のフォローまで丁寧にやることで、本当の意味での採用成功に繋がるんですね。

無事に内定を出した後も、採用活動は終わりではありません。

このフェーズの目的は、内定者が抱える入社前の不安(マッキンゼーブルー)を解消し、安心して入社日を迎えてもらうことです。

さらに、入社後の定着率を高めるための情報発信も行います。

この段階では、内定者や新入社員だけが見られる限定公開アカウントを活用するのも一つの手です。

よりクローズドな環境で、特別な情報を提供することで、帰属意識を高める効果も期待できます。

このフェーズで有効なコンテンツの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

これらの丁寧なフォローアップが、内定辞退の防止や入社後のスムーズなオンボーディングに繋がり、結果として企業の長期的な成長に貢献します。

【実践編】明日からできる!TikTok採用の始め方 5ステップ

戦略が固まったら、次は実践です。一つずつ着実に進めていきましょう。

戦略が固まったら、次はいよいよ実践です。

この章では、読者の皆様が明日から具体的なアクションを起こせるよう、アカウントの開設から運用改善までの一連の流れを、5つのステップに分けて分かりやすく解説します。

難しく考える必要はありません。

各ステップで「何のためにこれをやるのか」という目的を意識しながら、一つずつ着実に進めていきましょう。

ステップ1:目的とターゲット(ペルソナ)の明確化

この最初のステップが、後のすべての活動の羅針盤になるんですね。しっかり設計します。

何よりもまず最初に行うべきは、「何のためにTikTokをやるのか」という目的と、「誰に情報を届けたいのか」というターゲットを明確にすることです。

ここが曖昧なまま始めてしまうと、コンテンツの方向性がブレてしまい、期待した成果は得られません。

この最初のステップが、後のすべての活動の羅針盤となります。

ステップ2:アカウントの開設とプロフィール設定

プロフィールは企業の「顔」です。ここでしっかりと導線を設計しておくことが重要です。

目的とターゲットが定まったら、次にTikTokのアカウントを開設します。

個人アカウントではなく、必ず「ビジネスアカウント」で登録しましょう。

ビジネスアカウントにすることで、詳細なデータ分析機能(インサイト)や、プロフィールに外部リンクを設置する機能などが利用可能になります。

プロフィールは、企業の「顔」となる非常に重要な部分です。以下のポイントを押さえて、信頼性と魅力が伝わるプロフィールを作成しましょう。

ここでしっかりと導線を設計しておくことで、TikTokから採用サイトへの流入を促すことができます。

ステップ3:投稿コンテンツの企画と制作

プロ仕様じゃなくても大丈夫なんですね。スマホで撮った手作り感のある動画の方が親近感が湧くって、目からウロコです。

いよいよコンテンツの企画と制作です。

「動画制作なんて難しそう…」と不安に思うかもしれませんが、心配は無用です。

TikTokの動画は、必ずしもプロ仕様のクオリティは求められません。

むしろ、スマートフォンで撮影したような手作り感のある動画のほうが、親近感が湧き、ユーザーに受け入れられやすい傾向があります。

まずは、ステップ1で設定した目的とターゲットに基づき、戦略編で紹介した投稿例を参考に、いくつかの企画案を出してみましょう。

慣れないうちは、社員への簡単なインタビューやオフィス紹介など、始めやすいものから挑戦するのがおすすめです。

著作権フリーの音源はTikTokアプリ内で豊富に用意されているので、BGM選びにも困りません。

ステップ4:投稿とエンゲージメント向上施策

投稿して終わりではありません。エンゲージメントを高める施策が、動画の再生回数を大きく左右します。

動画が完成したら、いよいよ投稿です。

しかし、ただ投稿するだけでは、その効果を最大化することはできません。

より多くのターゲットユーザーに動画を届けるために、以下の施策を意識しましょう。

これらの地道な施策が、動画の再生回数を大きく左右します。

ステップ5:データ分析と改善(PDCA)

データに基づいた改善の繰り返しが、成功への最短ルートなんですね。地道にPDCAを回します。

TikTok運用は、投稿して終わりではありません。

ビジネスアカウントで利用できる「インサイト機能」を定期的にチェックし、データに基づいた改善を繰り返していくことが成功への鍵となります。

最低限、以下の指標は毎週チェックし、PDCAサイクルを回していきましょう。

| チェックすべき指標 | この指標から分かること | 次のアクションのヒント |

| 動画の視聴回数 | どのコンテンツがユーザーの興味を引いたか | 視聴回数が多い動画のテーマや形式を分析し、横展開する。 |

| 平均視聴時間 | ユーザーが動画にどれだけ惹きつけられたか | 視聴維持率が低い動画は、冒頭の構成やテンポを見直す。 |

| 「いいね」・コメント数 | コンテンツがどれだけ共感や反応を呼んだか | コメントが多い動画の要素を分析し、他の企画にも取り入れる。 |

| フォロワー数の増減 | アカウント全体が成長しているか | フォロワーが増えた時期の投稿内容を分析し、成功要因を探る。 |

これらのデータを分析し、「なぜこの動画は伸びたのか」「なぜこの動画は見られなかったのか」という仮説を立て、次のコンテンツ企画に活かしていく。

この地道な改善サイクルこそが、TikTok採用を成功に導く最短ルートです。

意思決定の前に|TikTok採用のメリットと知っておくべきリスク

メリットだけでなく、リスクについても冷静に分析し、その対策を提示することが重要です。

さて、ここまでTikTok採用の可能性と具体的な進め方について解説してきましたが、社内で提案し、予算を獲得するためには、メリットだけでなく、潜在的なリスクについても冷静に分析し、その対策を提示する必要があります。

この章では、意思決定に必要な情報を整理し、あなたが自信を持って上司にプレゼンテーションできるよう、論点をまとめました。

3つの主要メリット

低コストで始められて、採用ブランディングにも繋がるなんて、魅力的ですね。

まずは、TikTok採用がもたらす主要なメリットを3つの観点から簡潔に整理します。

企画書を作成する際の要点としてご活用ください。

これらのメリットは、採用活動の効率化と質の向上に大きく貢献します。

乗り越えるべき3つのリスクと具体的な対策

リスクを正しく理解し、事前に対策を講じておくことで、その多くは回避可能です。

一方で、新しい取り組みにはリスクがつきものです。

しかし、リスクを正しく理解し、事前に対策を講じておくことで、その多くは回避可能です。

ここでは、特に懸念される3つのリスクとその具体的な対策について解説します。

これらの対策を事前に準備しておくことで、リスクを管理しながら安全にTikTok採用を推進することができます。

費用対効果は?料金体系とコストを抑えるコツ

予算の確保が必要ですよね。費用項目を整理して、上司に説明できるようにします。

採用活動である以上、費用対効果は避けて通れないテーマです。

TikTok採用は低コストで始められるのが魅力ですが、本格的に運用するとなると、どのような費用が発生する可能性があるのでしょうか。

この章では、予算を確保するために必要な費用に関する情報をまとめ、コストを抑えるためのヒントを提供します。

主な費用項目と料金相場

費用は「内製」か「外部委託」かで大きく変わります。具体的な数字を見ていきましょう。

TikTok採用にかかる費用は、大きく分けて「内製する場合」と「外部に委託する場合」で異なります。

まずは、発生しうる費用項目を網羅的に見ていきましょう。

| 費用項目 | 内製の場合の相場 | 外部委託の場合の相場(月額) | 備考 |

| 企画・撮影・編集費 | 0円~(人件費のみ) | 10万円~50万円 | 動画のクオリティや本数によって変動します。 |

| TikTok広告費 | 任意 | 任意 | より多くの人にリーチしたい場合に利用します。 |

| コンサルティング費 | – | 5万円~20万円 | 戦略設計や分析のサポートを依頼する場合に発生します。 |

| アカウント運用代行費 | – | 20万円~ | 投稿やコメント対応など、運用全般を委託する場合です。 |

このように、どこまでを自社で行い、どこからを外部に頼るかによって、必要な予算は大きく変わってきます。

外部委託(運用代行)か、内製化か?判断のポイント

自社の状況に合わせて選択することが大切なんですね。ハイブリッドという選択肢もあるんですね。

では、自社で運用(内製化)すべきか、プロに任せる(外部委託)べきか、どちらが最適なのでしょうか。

それは、企業の状況によって異なります。

以下のポイントを参考に、自社に合ったスタイルを選択してください。

まずは内製でスタートし、運用が軌道に乗ってきた段階で、一部の業務を外部に委託するというハイブリッドな形も有効な選択肢です。

よくある質問(FAQ)

よく寄せられる質問にお答えします。疑問点を解消していきましょう。

ここでは、TikTok採用を検討する人事ご担当者様から特によく寄せられる質問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

まとめ:TikTok採用は「戦術」ではなく「戦略」。まずは企画書から始めよう

TikTok採用を成功させる鍵は、採用活動全体を俯瞰した上での戦略的な位置づけです。まずは企画書を作成することから始めましょう。

今回は、TikTok採用について、その有効性から具体的な戦略、実践方法、リスク管理までを網羅的に解説しました。

最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。

重要なのは、TikTok採用を単なる「バズ狙いの戦術」として捉えるのではなく、採用活動全体を俯瞰した上での「戦略」の一部として位置づけることです。

この記事を読んで、TikTok採用の可能性を感じていただけたなら、ぜひ次の一歩を踏み出してみてください。

その最初の一歩は、壮大な動画制作ではありません。

まずは本記事を参考に、あなたの会社だけのTikTok採用企画書の第一稿を書き出してみることです。

なぜやるのか、誰に何を伝え、どんな成果を目指すのか。

その青写真を描くことこそが、新しい採用の時代を切り拓く、最も確実なスタートとなるはずです。

組織人事コンサルタント

早稲田大学政治経済学部卒

国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー

企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。

データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。

私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。